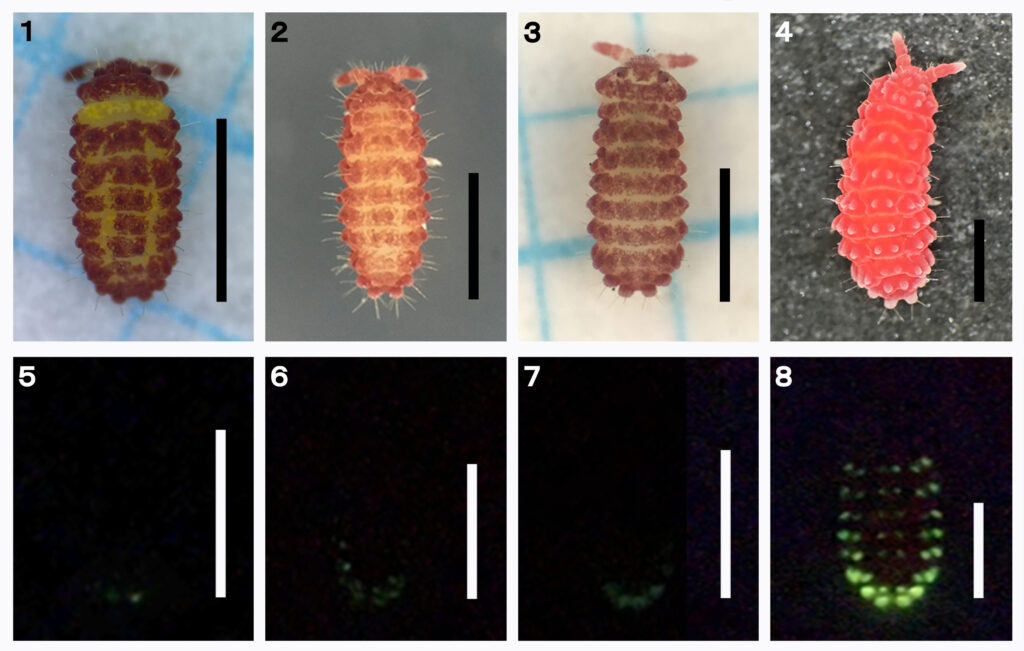

図の3が新種のアカホシアカイボトビムシ、4がシシガミアカフサイボトビムシ。1は初めて光ることが確認されたクビワアカフサイボトビムシ、2がフチミアカフサイボトビムシ。下段はそれぞれの発光の様子。(提供:大平博士と中森教授)

横浜国立大学の大平敦子博士と中森泰三教授の研究チームは4日、新種の発光するトビムシ2種を発表した。光るトビムシが新種として記載されたのは世界初。「アカホシアカイボトビムシ」と「シシガミアカフサイボトビムシ」と名付けられている。日本で確認された発光トビムシが8種となり、最も記録されている国となった。

トビムシは世界で約9000種が知られている大きさが数ミリの節足動物。落ち葉、花粉などを食べ、水湿地や土壌などに生息している。光る種は十数種類が確認されている。

研究チームは沖縄県の宮古島と西表島、与那国島で光るトビムシ4種類を確認した。そのうち、2種が今回新種として発見された「アカホシアカイボトビムシ」と「シシガミアカフサイボトビムシ」。アカフサはラテン語で光をもたらすという意味がある「lucifer(ルシファー)」、シシガミは沖縄の守り神「シーサー」に由来する。

ほかの2種は既知の種であるものの、初めて発光することが認められた。シシガミなどの見つかった3種がアカフサイボトビムシ属で、同属の発光が観察されたことはこれまでになかった。

大平博士は「発光トビムシは、つい最近どのトビムシが光るか正体(種名)がわかった段階で、まだ研究が始まったばかり」と述べ、「トビムシの発光を解明することで、発光生物の多様性や陸棲発光生物がどのように進化してきたのかを知る手がかり(起源の解明)になるかもしれないと考えると、ワクワクがとまらない」とした。

中森教授は「今まで、新種かと期待してもよく調べると新種ではなかったということが続いてきた」とし、「個人的には発光トビムシの新種をついに発見することができて感無量」とコメントしている。