ジャワメダカ「撮影:Hilda Mardiana Pratiwi(ヒルダ・マルディアナ・プラティウィ)博士」

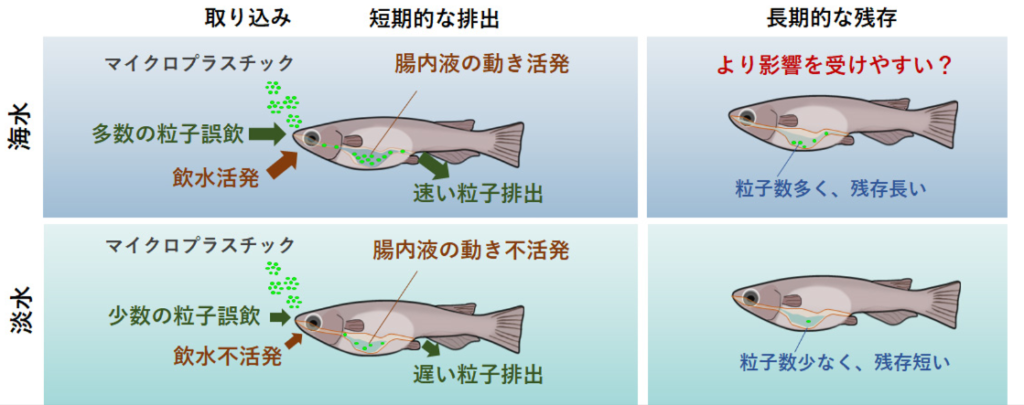

東京大学のヒルダ・マルディアナ・プラティウィ研究員らのチームは15日、海水と淡水で生活する「ジャワメダカ」の稚魚を使ってマイクロプラスチックの排出過程を比較した。淡水より海水のほうが粒子が排出される速度は速いが、影響を受けやすいとしている。同じ魚種で海水と淡水による影響を比べたのは世界初。

研究チームは先行研究でジャワメダカの稚魚がプラスチック粒子を飲み込むと発見している。今回、稚魚に粒子を食べさせた後、排出されたフンに含まれている量を24時間計数した。

その結果、消化管内は海水の流れが活発となりプラスチックの移動も速かった。一方で、海水の稚魚がより多く粒子を取り込んだことから、体から出るまでにより時間がかかったという。また、腸の構造に違いがある可能性も指摘されている。

研究イメージ=提供:研究チーム

グループの井上広滋教授は「研究結果は、同じ種であっても環境条件の違いによって影響の受け方が変わることを示しており、それぞれの生物の体の生理機能や環境応答の仕組みなどを含めて影響を理解していくことが重要だと改めて思った」とコメント。

「本研究は、筆頭著者が大学院生だった時に、環境適応の講義を聞いてひらめき、自主的に計画してくれたものだ」と讃えている。

オランダの学術誌「サイエンス・オブ・ザ・トータル・エンヴァイロンメント」に掲載されている。