明治薬科大学(東京都清瀬市、越前宏俊学長)の鴨志田 剛講師と森田雄二教授は、京都薬科大学の八尋錦之助教授との共同研究により、細菌を用いても、〝内毒素〟ともいわれ、代表的な発熱物質であるエンドトキシン混入の極めて少ない組換えタンパク質を生産できる新規タンパク質発現システムを開発し、機能的な低分子抗体の生産に成功した。この研究成果は、米国科学アカデミーが出版する学術誌「PNAS Nexus」誌に報告した。

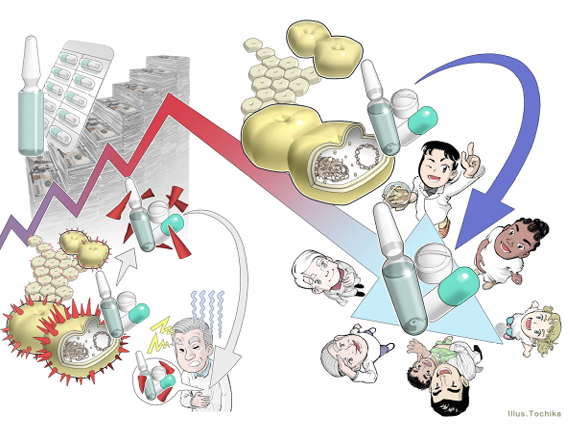

この研究は、バイオ医薬品を安価に生産することを可能にし、高騰している医療費の削減に繋がることが期待される。また、国際連合が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」のうち、「3.すべての人に健康と福祉を」と「9.産業と技術革新の基盤を作ろう」に貢献するもので、注目を集めている。

□技術革新に伴う課題「医療費の高騰」

近年、バイオ医薬品の発展は医療分野で大きな進展を遂げているが、この技術革新には医療費の高騰という大きな課題が伴う。これらの製剤は、哺乳類などの真核細胞の培養細胞を用いるため、開発、製造コストの高騰を招いている。

細菌を用いた発現系は培養細胞より遥かに安価であることから、バイオ医薬品の薬価低減を目指す上で極めて有用。しかし、細菌を用いたバイオ医薬品生産の最大障壁となるのが、少量でも強力な炎症誘導活性を有するグラム陰性菌の細胞壁構成成分の「LPS」、すなわちエンドトキシンの混入。人類が今後発展を続けるためにも、安全で安価なバイオ医薬品の生産システムの開発が求められている。