がん患者では、全⾝状態の悪化で⾔葉によるコミュニケーションが取れなくなった場合、⾃分の症状を表現できず、⼀般の医療従事者も症状評価に難渋することがある。適切な症状評価ができなければ、苦痛の緩和も⼗分に⾏えない。適切な症状評価には緩和ケアに関する修練が必要で、医療現場では緩和ケア専⾨職による⽀援が⾏われている。⼀⽅、全国のがん患者数に⽐べて緩和ケア専⾨職は⾮常に不⾜しているのが現状。

こうした現状を踏まえて、京都⼤学医学部附属病院緩和医療科・緩和ケアセンターの恒藤暁 教授、嶋⽥和貴同特定講師らの研究グループは、機械学習を⽤いて、がん患者の苦痛のうち、痛みや呼吸困難などの⾃覚症状を評価する⽅法を開発した。

⾃覚症状は会話ができないと客観的には評価困難で、緩和ケア専⾨職の⽀援を特に必要とするが、この⼿法は緩和ケア専⾨職の不⾜を解決し、全国のがん患者の苦痛からの解放につながる可能性があるという

垣藤教授らの研究では、2015年8⽉から2016年8⽉にかけて⾃ら診療したがん患者213⼈の診療情報を対象とした後⽅視的研究を実施。⼀般の医療従事者、特に若⼿の医師や看護師、介護⼠に最終的なアプリケーションを使ってもらうことを当初から想定し、誰でも観察で評価できる他覚症状を機械学習の⼊⼒系にすることを試みた。

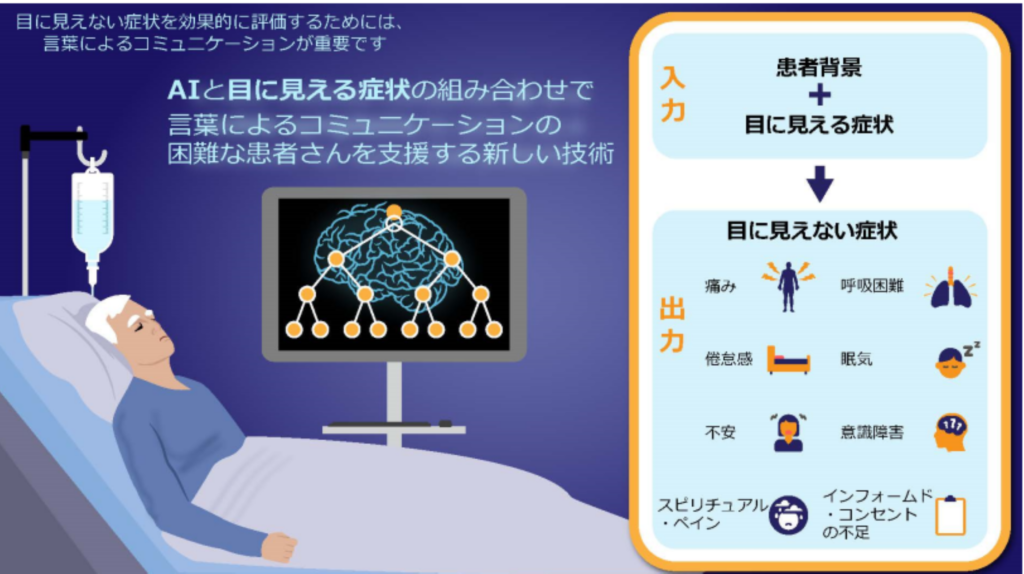

そこで、症状のうち観察で評価できる客観的要素の多い症状を〝⽬に⾒える症状〟として抽出。残りの主観的要素の多い症状を〝⽬に⾒えない症状〟とした。

次に、患者背景と〝⽬に⾒える症状〟から〝⽬に⾒えない症状〟を予測する系を作成した。この〝⽬に⾒える症状〟と〝⽬に⾒えない症状〟の分類がこの研究の最⼤のポイント。機械学習としてはポピュラーな⼿法のひとつである決定木分析で〝⽬に⾒えない症状〟として、痛み、呼吸困難、疲労、眠気、不安、せん妄、不⼗分なインフォームド・コンセント、スピリチュアルな問題を予測したところ、精度、感度、特異度の最⾼値/最低値は、88.0%/55.5%、84.9%/3.3%、96.7%/24.1%だった。