画像:連携で目指す姿(プレスリリースより引用)

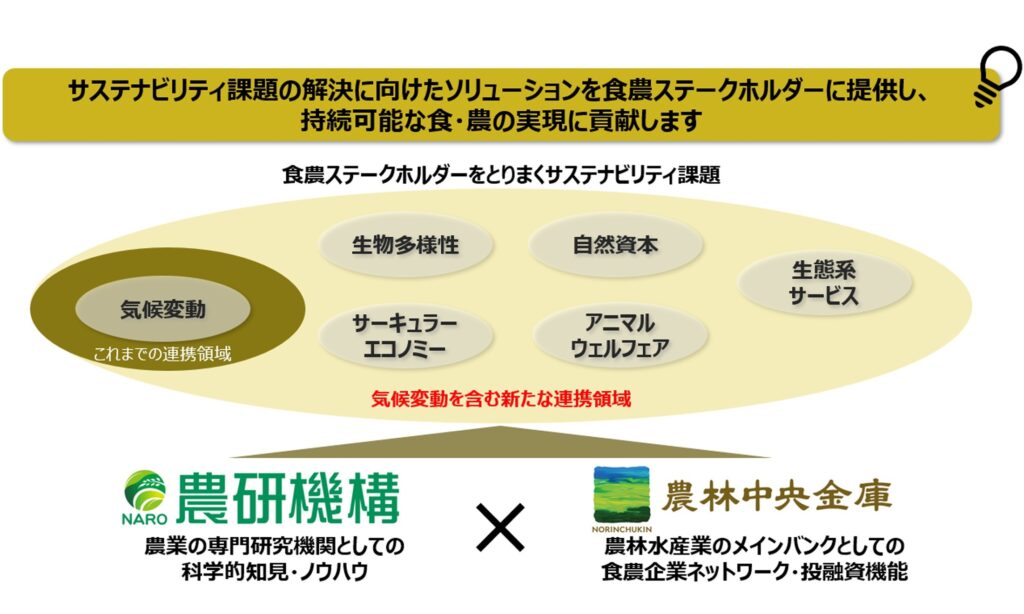

農林中金と農研機構は、持続可能な食と農の実現のため、農業や食品産業における各種サステナビリティ課題の解決を目的として連携協定を締結したことを発表した。今後、両者は手を携え、農業・食品産業における気候変動、自然関連をはじめとしたサステナビリティ課題の解決に取り組んでいく方針だ。

農林水産業や、それを取り巻く気候と自然については、大きく変化をしており、喫緊の課題となっている。

気候変動への対応については、2015年の第21回気候変動枠組条約締約国会議でのパリ協定採択を契機に、グローバルに議論や対応が進展している。日本政府も、「2050年の温室効果ガス実質ゼロ」、「2030年の温室効果ガス46%削減(2013年比)、さらには50%の高みを目指す」ことを掲げている。

農林中金では、2050年ネットゼロ実現に向けて2030年までに自社排出量のネットゼロ、投融資ポートフォリオの脱炭素に向けて2030年中間削減目標を設定し、サステナブルファイナンス等に取り組んでいる。さらに、農研機構とも2022年3月に今回の協定の前身となる温暖化問題を解決することを目的とした協定を締結し、これまで協働してきた。

また、近年、自然の喪失への対応についても重要性が高まっている。2022年の国連生物多様性条約第15回締約国会議で昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択されて以降、グローバルに議論が進んでいるほか、世界経済フォーラムが2024年に発表したグローバル・リスク報告書では、気候変動だけでなく生物多様性の毀損もトップリスクと認識され、人々の生活における影響を懸念する流れが一層高まっている。

気候変動と生物多様性の課題は、相互に関連し影響を与え合う関係にあることから、それぞれの課題に独立的に取り組むのではなく、同時解決を意識した取組が求められている。こうした状況の中で新たに締結された今回の協定は、持続可能な食と農を実現させるため、気候変動だけでなく自然等を含むサステナビリティ課題全般の解決に統合的に取り組んでいくことを目的としている。

両者は今後、連携の下、農業生産者などを主体とする脱炭素やネイチャーポジティブなどの取組を促進し、農業・食品産業における気候変動、自然関連をはじめとしたサステナビリティ課題を解決し、食と農の持続的な発展に貢献していく考えだ。

具体的には、⑴温室効果ガスの削減技術の普及、⑵カーボンクレジット制度の普及、⑶自然資本・生物多様性・生態系サービスに関する技術の普及、⑷サーキュラーエコノミーの普及、⑸アニマルウェルフェアの普及、⑹その他農研機構・農林中金が合意した事項について、連携して取組を進めていくこととしている。