終末期ケアに携わる家族介護者の願望と医療従事者による支援のすれ違いが、感情的ストレスの要因に―。東京科学大学(Science Tokyo)の研究チームは、終末期ケアを経験した遺族6名と医療従事者8名へのインタビューを通じて、家族介護者の願望と、医療従事者が行う家族介護者への支援がすれ違い、終末期ケアが意図しない方向へ導かれ、〝意図せず、滲み出てくる作業〟Unintended,Percolated Work(UPW))が生じていることを明らかにした。

この研究を行ったのは、環境・社会理工学院 イノベーション科学系の齊藤 駿大学院生(博士後期課程2年)と杉原太郎准教授のチーム。

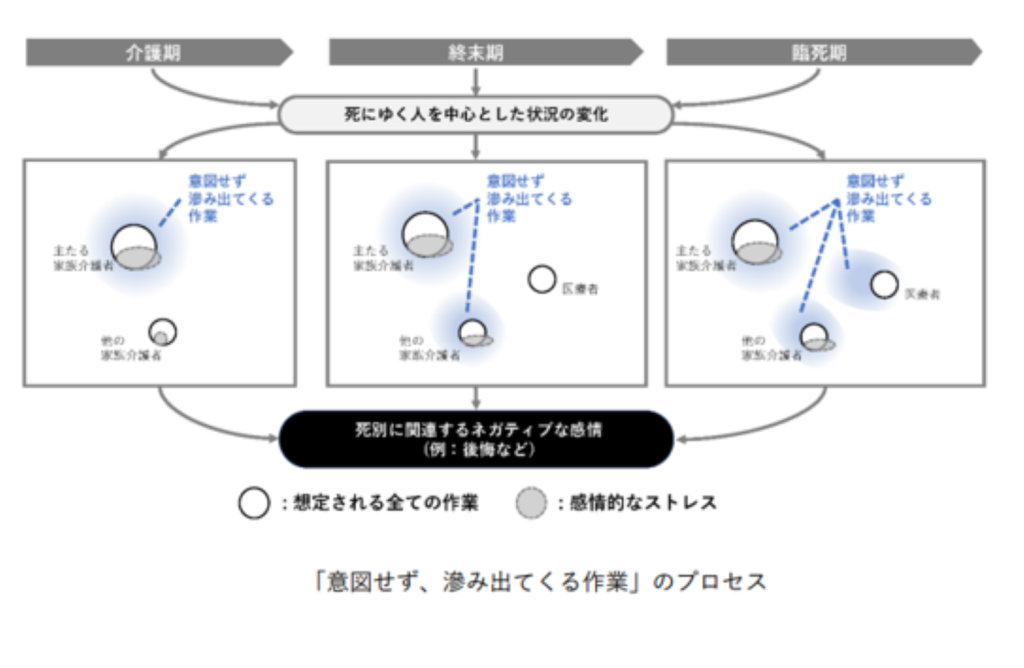

UPWは、終末期ケアの中で、家族介護者が意図せずに担うことになった役割や業務、さらにこれらの業務などに伴って生じる感情的ストレスのことを指す。

死別は家族に心理的負担を強いることが多く、適切な対応が必要。終末期ケアは家族介護者と医療従事者の相互用による協働活動とみなすことができるが、協働作業での家族介護者の支援ニーズや直面する課題は十分に明らかになってなかった。

科学大チームの研究の結果、家族介護者は、間近に迫る大切な人の死に直面せざるを得ない状況の中、心理的葛藤を経験しながらケアに深く関わるが、医療者は家族介護者の潜在的な感情的ニーズを認識できないまま主導権の多くを家族介護者に委ねていたことが分かった。

研究チームでは、「こうした状況は結果的に家族介護者が〝意図せず、滲み出てくる作業〟を抱える要因となっているため、医療従事者が家族介護者の感情やタスクを認識することで、介護者の負担や葛藤を軽減しうると考えられる」としている。

この結果は、終末期ケアにおいて見過ごされていた課題と協力の重要性を理解することや、医療専門職と技術支援での研究と実践の新たな方向性を示すもの。この研究成果は、4月29日にヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)分野での国際会議「the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems(CHI’25)」で発表された。