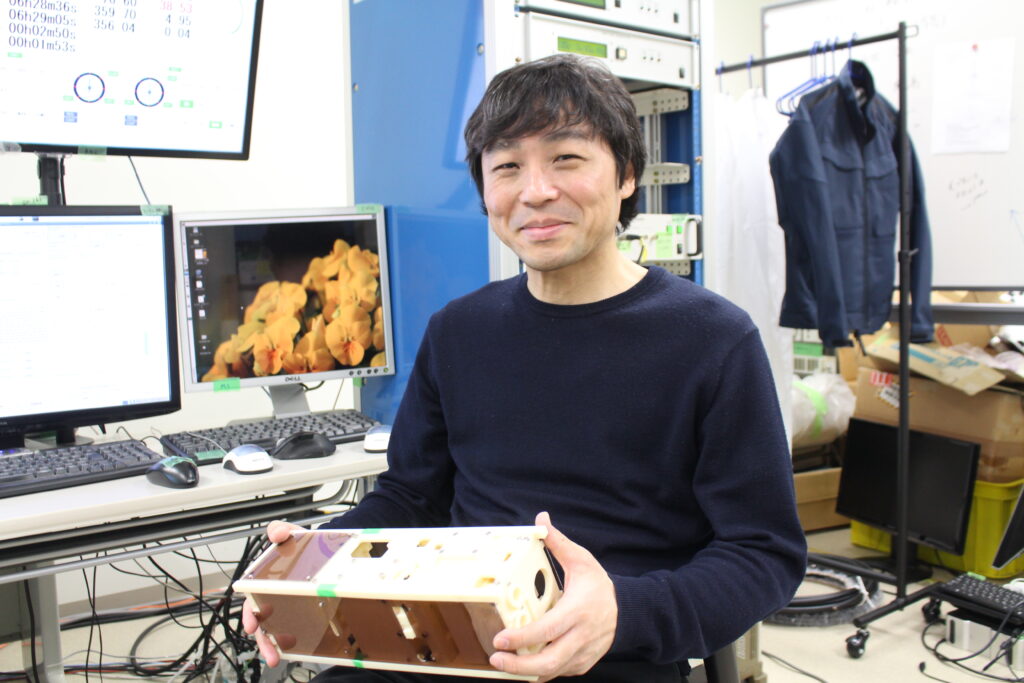

アスタリスクの実物大模型を手にする石丸さん

今年1月、千葉工業大学の超小型衛星「アスタリスク」が約3年間の運用を終えて大気圏に突入した。アスタリスクは目標としていた地球軌道上での固体微粒子の観測と通信・姿勢制御などを行うバスシステムの実証に成功しており、今後は火星衛星のサンプルリターンプロジェクトにも技術が活用される予定だ。千葉工業大のプロジェクトマネージャーである石丸亮・上席研究員に話を聞いた。

■アスタリスク

アスタリスクは同大の惑星研究センター(PERC)で開発した小型の衛星。大きさは横30縦10高さ10センチの長方形の箱型衛星だ。膜型の新しいダストセンサーを宇宙で広げ、およそ0.1ミクロン(0.0001ミリ)サイズ以上の固体微粒子(宇宙塵や微小宇宙ゴミ)を観測できる。このダストセンサーは従来の方式より安価に作ることができるメリットがある。

地球にもたらされる宇宙物質の多くが宇宙塵と考えられており、宇宙塵由来の有機物が地球生命の起源に重要な寄与をしたという仮説がある。だが、非常に小さい宇宙塵を地上から観測することは難しい。そのため、固体微粒子が膜にぶつかることで発生する信号を検知できるダストセンサーを搭載したアスタリスクを打ち上げ、地球周回軌道上で宇宙塵やデブリなどの固体微粒子の観測を行った。

石丸さんは、宇宙塵だけでなく小さいスペースデブリの観測意義も強調する。「小さなスペースデブリでも、時速2万8000キロで動いていれば大変危険」と説明し、「現在詳細に確認できていないそれらの存在量や分布を知ることは重要な取り組みだ」とその意義を教えてくれた。

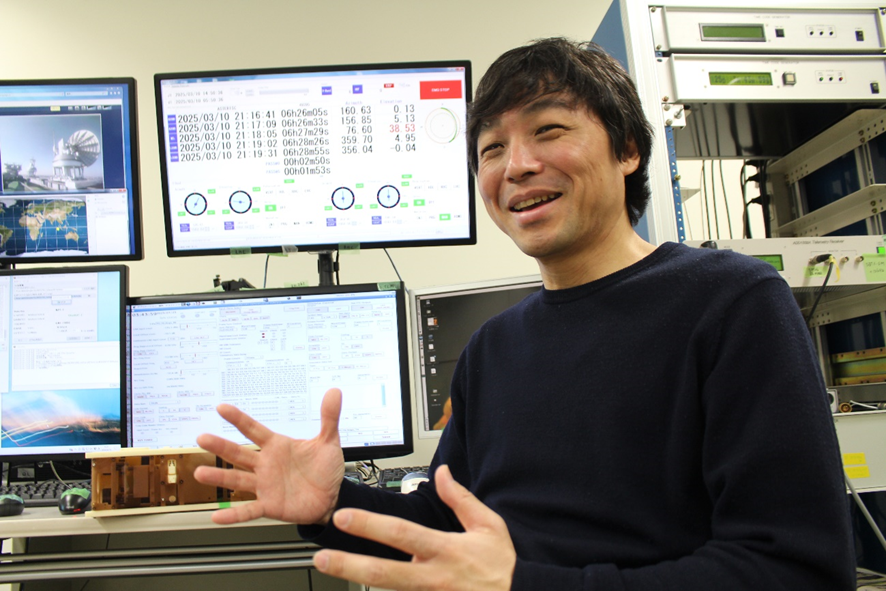

インタビューに答える石丸さん、ディスプレイでアスタリスクから送られるデータをチェックした

■南極の氷を太陽と勘違い

設計開発のみならず予算の使い方、スケジュール管理などを行うプロジェクトマネージャーを務めた石丸さん。プロジェクトでは大学の研究者6人と民間企業3社を率いた。「開発期間と新型コロナウイルス感染症禍が重なり、リモートワークも増えて大変だった」と当時を振り返る。

開発中に苦労したことを聞くと「センサーの感度が良すぎて、周辺の小さい音や振動まで拾ってしまうことが想定外だった」と紹介。感度を追求した結果、本来宇宙環境でノイズ源として考えなくてよい地上の音や振動までとらえてしまい、試験中の邪魔になってしまったという。静穏な試験環境を構築することに苦労したそうだ。

また、アスタリスク放出後、太陽などから飛んでくる「ベータメテオロイド」を観測するためダストセンサーを太陽に向け続ける姿勢制御を行ったが、衛星が南極上空付近を通過する際に姿勢が乱れるトラブルもあった。姿勢を決定するセンサーである太陽センサーが、南極の氷で反射した太陽光を太陽と間違えていたことが原因と分かり、当初使用を考えていなかったアルゴリズムを急遽実装したという。

千葉工業大の屋上に設置されているパラボラアンテナ。このアンテナで軌道上を周回するアスタリスクと通信した

■もともと物理派

「物理がすごく好きで、そのときは別にそこまで宇宙って感じでもなかったんです」。物理や工学など幅広く学ぶ中で、惑星科学への興味に気づいて大学院を入り直したと石丸さんは言う。

千葉工業大に就職した後、所長から「衛星をやってみないか」と提案された。衛星について一から勉強し、かつて、クジラの生態を観測する鯨生態観測衛星 WEOS(千葉工大によって開発・運用された日本初の大学衛星)を作った先輩研究員にも協力を仰いだ。今回のアスタリスクまで約10年かけ、ようやく衛星について分かってきたという。

やりがいを尋ねると、「自分たちがいる地球や太陽系がどうやってできたのかなど知れば知るほど面白い」と充実した様子で話す。「人間がいくら考えても考え付かないような全く新しいデータを実際に自分で作った衛星で観測できるっていうのは非常にやりがいがある」と未知を探究する喜びを語った。

■JAXAの火星衛星探査機にも活用

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2026年に火星の衛星「フォボス」からサンプルを持ち帰るための探査機を打ち上げる。プロジェクトで実証された新センサーはMMX(※)探査機にも搭載され、理論的に存在が予想されていながら、未だ発見されていない火星周回リングの発見を目指す。

「長年かけて作った衛星で、ミッションを完璧に達成できたことは本当にうれしかった」と話す。JAXAのプロジェクトにも活用され、今後の宇宙研究の発展につながる重要な成果になったと表現している。

石丸さんは「まだ詳細は話せないが、次号機の設計や計画をもう立てている」と明かした。現在は、アスタリスクの観測成果に関する論文を執筆中だ。今日も宇宙研究を続ける石丸さん。新技術や発見の発表が待ち遠しい。

※火星衛星探査計画(MMX: Martian Moons eXploration)

火星衛星の起源や火星周囲の進化の過程を明らかにすることを目的とした火星探査計画。2026年度に衛星を打ち上げ、27年に天体を周回する軌道に入ることが予定されている。火星衛星の観測やサンプル採取をして、31年度に地球に帰還する。

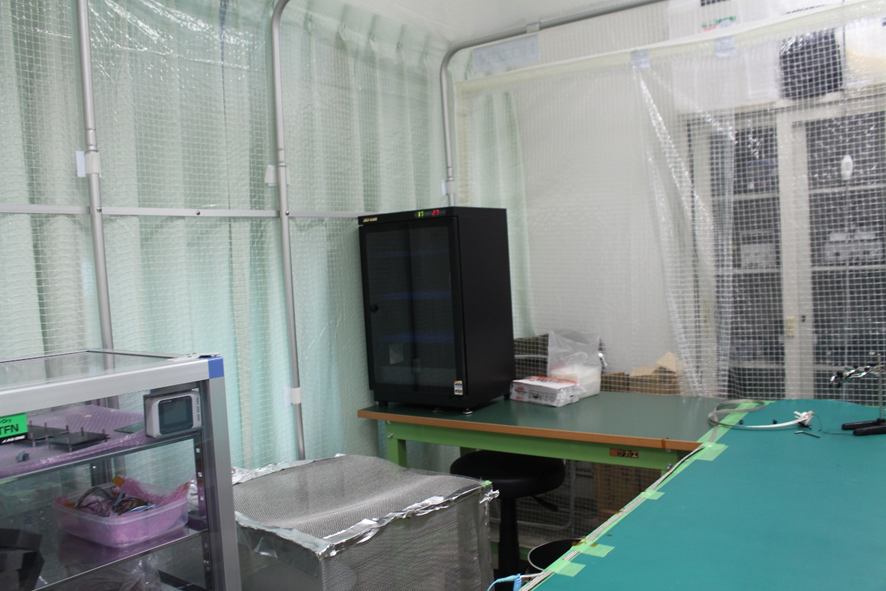

アスタリスクを設計した千葉工業大にある衛星運用室内のクリーンルーム