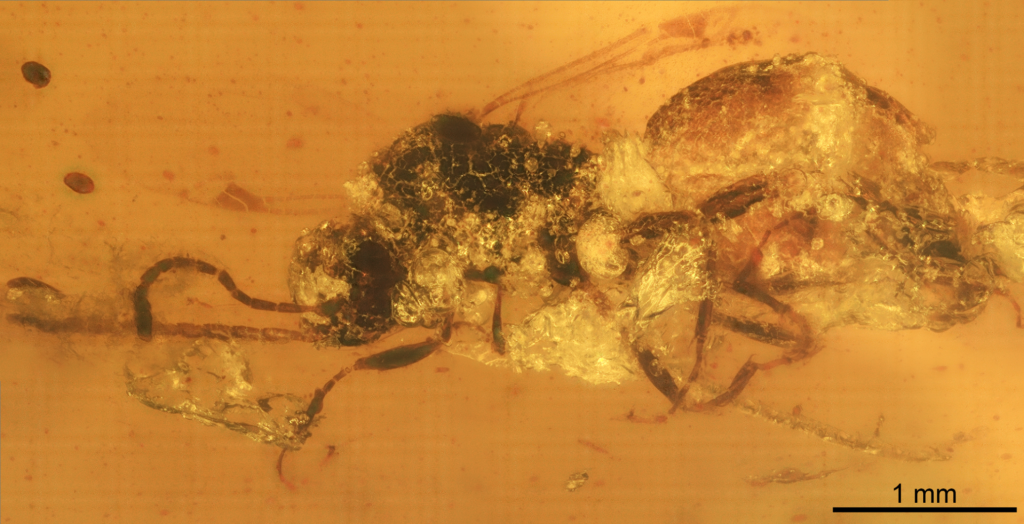

琥珀から見つかったシリボソクロバチの化石(提供:福井県立大学・恐竜学部の大山望助教)

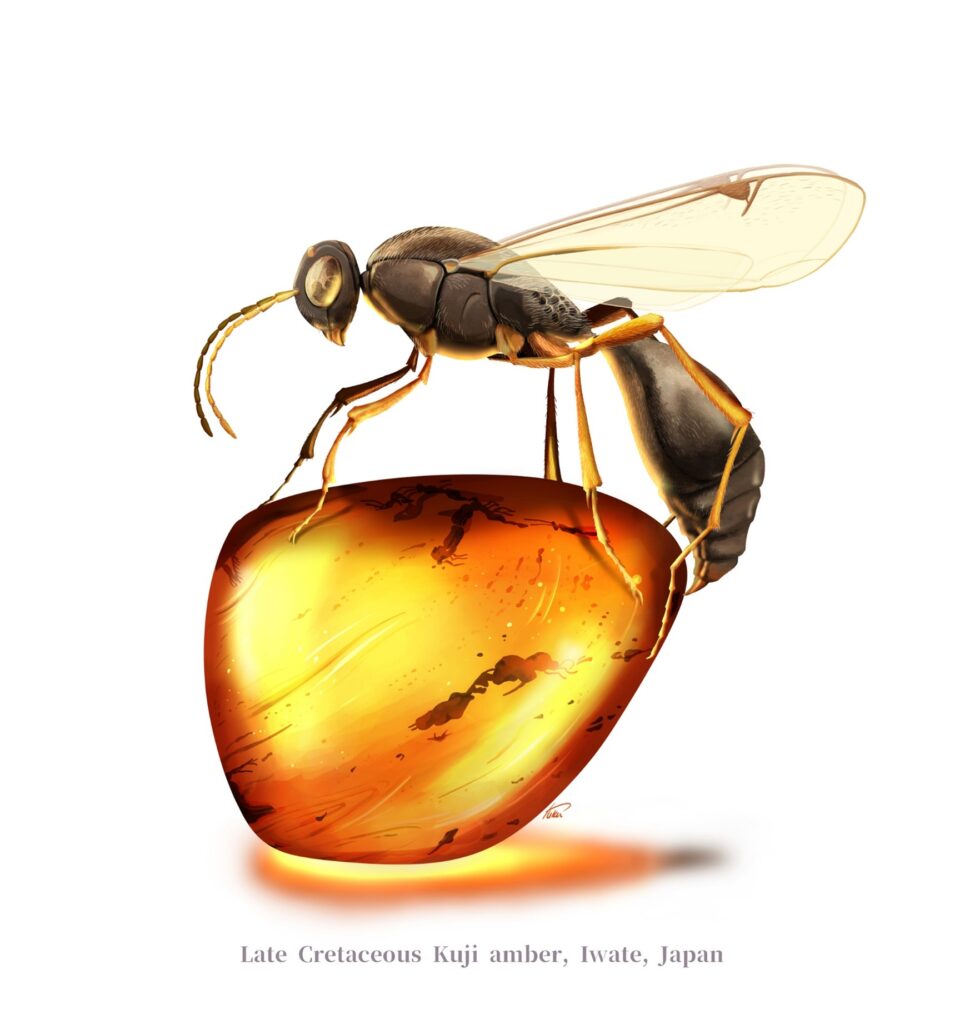

早稲田大学と福井県立大学、東京大学の研究グループは10日、寄生バチの一種である「シリボソクロバチ」類の化石を発見したと発表した。約9000万年前にあたる白亜紀後期のシリボソクロバチ類の発見は日本初で、新種の可能性もある。琥珀には6体が含まれており、世界的にも特別多い数だという。

化石は岩手県の久慈市にある久慈層群玉川層から発見された。琥珀専門博物館などを運営する「久慈琥珀」の下舘さつき・常務取締役が見つけている。天然樹脂が固まった琥珀(こはく)二つの中から計7体が確認され、1体の大きさは約5ミリ程度。そのうち一つの琥珀に6体が含まれており、世界的にも異例だという。

下舘常務は「仕事でも琥珀、疲れたら琥珀観察という琥珀漬けの日々がこのような発見につながった」としている。

レーザー顕微鏡を用いた観察の結果、白亜紀に多様化したシリボソクロバチ科に詳細な分類の結果、現在生きているグループを多く含むプロクトトルピナエ亜科に区別されると認められている。

久慈の化石シリボソクロバチの復元画(イラスト:ツク之助)

現代を生きているシリボソクロバチ類は甲虫類の幼虫に卵を産む。化石で見つかったクロバチも同じように寄生していたと分析されているが、標的は不明。だが、調査では琥珀に保存された甲虫類を確認しており、ターゲットとされていた可能性がある。

グループの一員で早稲田大学の平山廉(ひらやま・れん)教授は「久慈の昆虫化石はまだ研究されていないものが大半ということに加えて、地質時代や日本という地理的条件の特殊性を考慮すると新種の昆虫が見つかるのはむしろ当然である」と評価している。