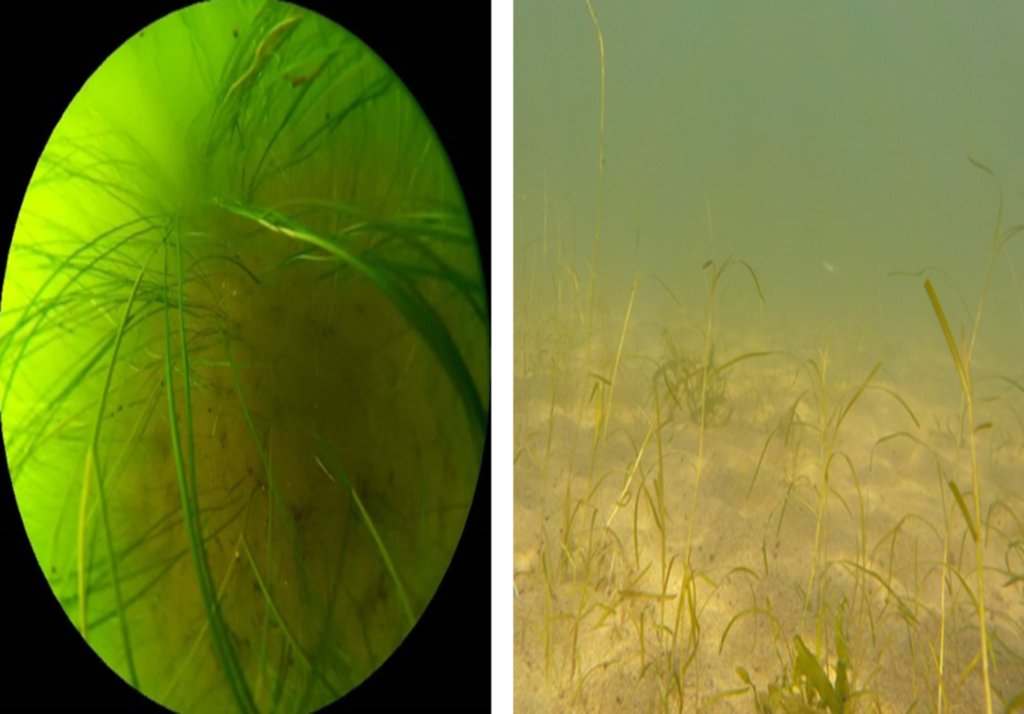

左:リュウノヒゲモ 右:ツツイトモ=リュウノヒゲモは2020年、ツツイトモは13年に撮影。(島根県水産技術センター提供)

島根大学と京都大学、神戸大学の研究グループは今年1月、海水と淡水が混じる汽水湖である宍道湖(島根県)の水中で繁殖する植物が塩分濃度の変化によって有力性が変化していると発表した。環境DNA(eDNA)を使って長期的に生息する生物量の増減を汽水湖で評価した初めての調査だという。

宍道湖では水中で生息する「ツツイトモ」と「リュウノヒゲモ」の大量発生が課題となっている。グループは水分に溶けた生物のDNAを2016~22年にかけて、それぞれの生物量を分析した。調査では湖の水を採取してDNAを抽出することで、生物の存在割合を確認した。

環境DNAを用いた調査の様子=島根大・高原教授提供、2022年7月15日撮影

その結果、近年の湖内の塩分濃度の増加により、塩分耐性が低いツツイトモは湖の生息量は減少する傾向が見られた。一方で、塩分に強いリュウノヒゲモは増えている傾向にあり、同じ環境内での分布の変化が認められたという。

島根大の高原輝彦教授は「研究では長期的な環境DNA観測が宍道湖における水草のモニタリングに有用であることを実証できた」と説明。「環境DNAの大きなメリットは、同じサンプルを使ってまったく別の生物種も調べることができることであり、今後は宍道湖のニホンウナギなどの資源量回復への手がかりなども探索していきたい」としている。

■環境DNA(eDNA:environmental DNA)

土や水中などさまざまな環境から採取できるDNA。生物は環境中に排泄物などの形でDNAを放出しており、それらを使って分析することで特定の種の存在や量などを解析できる。