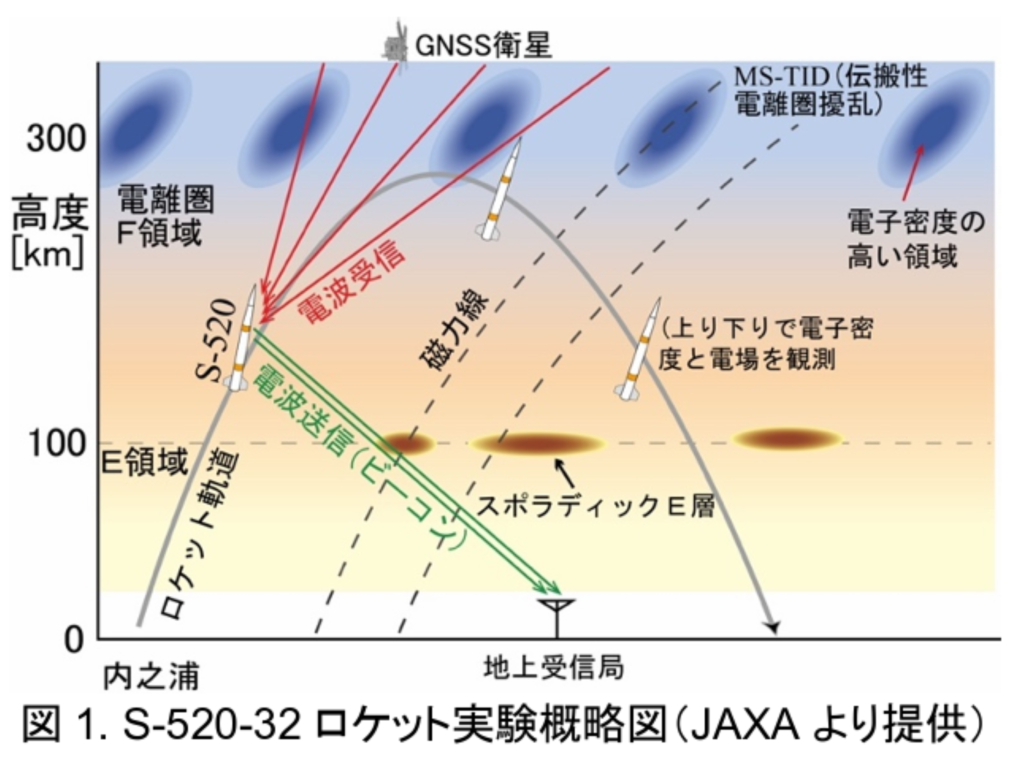

京都大学生存圏研究所などの研究グループは15日、観測ロケット「S-520-32」から送信された電波を九州の4地点で受信することで高度約100㌔に出現する電波通信に影響を及ぼす電離圏変動の駆動源「スポラディックE層」の水平・垂直構造の導出を行った。電離圏変動の将来予測への貢献が期待される。

電離圏は地球大気の一部で、電波の伝搬に影響を与える領域。これはE領域(80‐150㌔)とF領域(150-1000㌔)に分れているが、近年の研究でE領域の高度100㌔付近に出現するスポラディックE層が電離圏全体に影響を与えることが分かっている。

研究グループは観測ロケットが送信するビーコン電波を鹿児島県に設置した4地点で受信することで、スポラディックE層の観測を行った。それぞれの地点で電磁波が受ける影響は異なる。この違いから構造を解析することによって、結論を導き出した。

それによると、スポラディックE層は内之浦からおよそ100キロ離れた地点まで広がっており、場所によっては二つの層が出現していることが判明。この結果はスポラディックE層の水平・垂直構造と電離圏のF領域の変動を比較検証することで、電離圏変動の将来予測に結びつく可能性を示す。

研究グループは「奈良工業高等専門学校のグループが導出を試みているF領域の電離圏構造と、この結果を比較検証することで電離圏変動の物理課程の解明に貢献したい」と話している。